Francophonie économique aux frontières de la France, un levier discret mais puissant

La francophonie économique ne se résume pas aux grands sommets diplomatiques ou aux partenariats lointains. Elle se vit au quotidien dans les flux commerciaux, les échanges de compétences, les investissements croisés, et ce, parfois à quelques kilomètres des frontières de la France métropolitaine. Belgique, Luxembourg, Suisse romande, Monaco, Andorre : ces cinq territoires frontaliers francophones représentent un espace d’échange dense, fluide, intégré, où la langue française joue un rôle décisif dans l’efficacité économique.

FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE

Thibault Pellissier

Alors que le PIB cumulé des pays francophones dépasse 9 000 milliards de dollars, la francophonie de proximité (environ 5 000 milliards de PIB) offre un socle géoéconomique particulièrement performant. Elle permet à la France d’ancrer sa puissance économique dans une dynamique régionale crédible, au sein d’États stables, compétitifs et culturellement alignés. Dans un contexte où les chaînes de valeur doivent se raccourcir, où la souveraineté économique devient une priorité, ces territoires sont bien plus que des voisins : ce sont des partenaires naturels.

Des économies interconnectées par la langue et l’Histoire

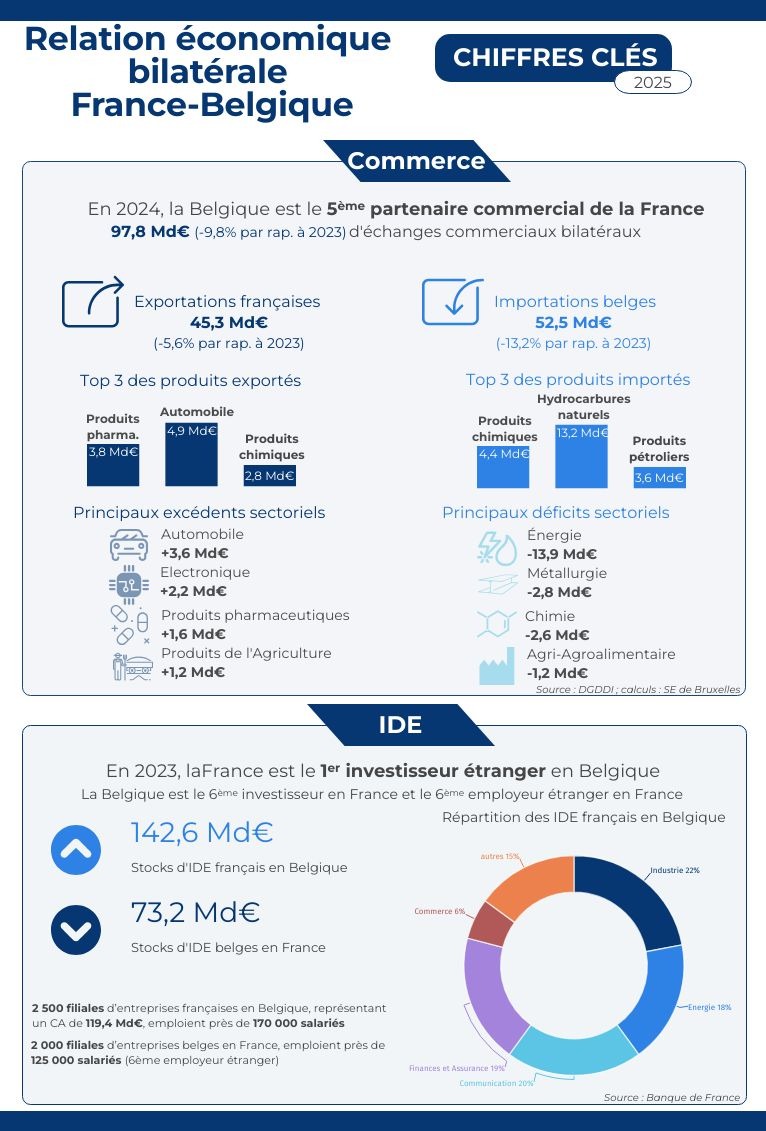

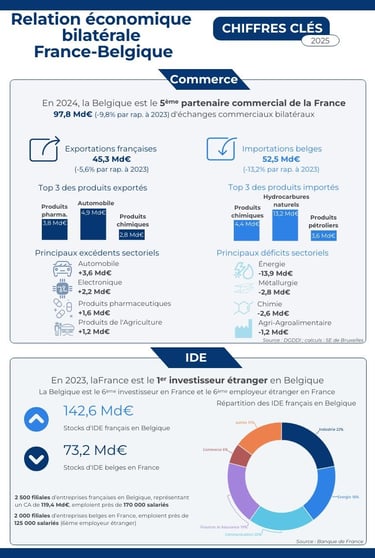

Avec la Belgique francophone, les échanges économiques sont encore particulièrement soutenus. En 2024, la France et la Belgique ont engrangé 97,8 Md€ d’échanges bilatéraux de biens, la France malgré un mauvais début d’année côté export (-5,6 %) et un recul sur les importations (-13,2 %).

Dans ce contexte, la Wallonie se distingue : la France y concentre 20,8 % des exportations de la région belge, un poids largement supérieur à tout autre partenaire. Si la Flandre est majoritaire dans le commerce extérieur belge grâce à ses infrastructures (port d’Anvers, aéroport de Zaventem), la France demeure le premier client externe de la Wallonie, devant l’Allemagne, les Pays-Bas ou les États-Unis. Cela témoigne de l’importance stratégique de la francophonie économique pour cette région (la France était le premier partenaire commercial de la Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale en 2023). Avec un solde positif de 3,3 Md€ en 2023, la balance commerciale illustre la vitalité des flux économiques entre ces espaces.

Sur le plan des investissements privés, la Wallonie accueille entre 1 300 et 1 500 filiales françaises, dont des groupes phares comme Thalès, L’Oréal, Boccard, Lyreco, Imerys Minéraux ou DPD. Grâce à l’AWEX, ces entreprises sont accompagnées efficacement dans leur implantation, grâce à un soutien juridique, fiscal, logistique et au lien avec les clusters.

Enfin, des initiatives partenariales de haut niveau, notamment lors de la visite d’État fin 2024, ont acté des coopérations renforcées sur les secteurs de la défense, des énergies vertes, de la décarbonisation et de l’industrie 4.0, consolidant une francophonie économique tournée vers l’avenir.

Le Luxembourg, de son côté, est un carrefour européen de la finance et du droit. Le français y est langue officielle, de travail et de législation. Plus de 120 000 frontaliers français y travaillent quotidiennement. L’économie luxembourgeoise, très ouverte, repose sur les services financiers, le numérique et les industries à haute valeur ajoutée. La coopération dans la Grande Région facilite des synergies entre plusieurs territoires francophones (Lorraine, Luxembourg, Wallonie), offrant un terrain d’expression concret à une francophonie économique interrégionale. Les analyses de l’Observatoire territorial transfrontalier mettent en évidence une croissance notable des projets d’intégration (mobilité, infrastructure, formation, énergie) entre les régions de la Grande Région depuis 2019. A titre d’exemple, le groupement de coopération franco‑luxembourgeois GECT Alzette‑Belval , actif depuis 2013, gère des projets territoriaux communs (piste cyclable, mobilités, urbanisme…) entre communes françaises (Pays Haut Val d’Alzette) et luxembourgeoises (Esch‑sur‑Alzette, Rumelange…).

En Suisse romande, la densité économique dépasse largement sa taille géographique. Genève et Lausanne figurent parmi les villes les plus innovantes d’Europe. Le français y est la langue officielle dans les cantons concernés, et les liens avec la France sont denses : plus de 180 000 travailleurs français franchissent chaque jour la frontière vers la Suisse. En 2024, le commerce bilatéral de biens entre la France et la Suisse s’est élevé à 37 milliards d’euros, un niveau proche du record de 2022, avec des échanges fortement concentrés dans des secteurs à haute valeur ajoutée comme la pharmacie, la chimie et la bijouterie. La Suisse romande, grâce à sa proximité linguistique et économique, en demeure un moteur essentiel. L'interconnexion est renforcée par les collaborations scientifiques, les projets transalpins (notamment dans la tech verte et la santé), mais aussi par les partenariats entre écoles et pôles d’innovation. En 2024, plusieurs chambres de commerce régionales, dont celle de Genève, ont annoncé leur volonté de renforcer la francophonie économique à travers des coopérations avec d'autres espaces francophones. Cette dynamique s’appuie sur un socle linguistique solide : selon l’Office fédéral de la statistique, dans la Suisse romande le français domine largement la langue utilisée au travail : environ 93 % des actifs occupés utilisent le français dans leur activité professionnelle, et jusqu'à 98 % dans les secteurs du management, des institutions financières et de l’administration.

À Monaco, le français est la langue unique de l’administration, de la législation et de l’économie, garantissant une fluidité exceptionnelle dans les échanges avec la France et réduisant les frictions juridiques ou commerciales. Cette homogénéité linguistique renforce son attractivité auprès des investisseurs et entrepreneurs francophones.

La Principauté compte plus de 5 500 entreprises actives, principalement dans la finance, le luxe, le droit, le yachting et le tourisme haut de gamme. Le secteur financier, qui représente plus de 17 % du PIB, s’appuie sur une clientèle internationale majoritairement francophone (France, Belgique, Suisse romande, Québec) avec un fort savoir-faire en gestion de patrimoine et financement structuré. Monaco accueille aussi un tissu dense de PME spécialisées dans l’événementiel, le conseil et les services premium, souvent issues de la région PACA et s’appuyant sur le marché monégasque comme vitrine internationale. L’intégration transfrontalière est particulièrement forte : 45 000 travailleurs traversent chaque jour la frontière, dont près de 90 % sont résidents français. Ces flux quotidiens alimentent un marché commun dans les services, le commerce et l’artisanat, créant un espace économique continu entre Nice, Menton et Monaco. Les coopérations se matérialisent dans :

Les infrastructures portuaires (Port Hercule et Port de Fontvieille), reliées aux chantiers navals et au yachting français et italiens

Les partenariats culturels (Festival de musique de Menton, collaborations avec l’Opéra de Nice)

Les programmes technologiques, comme MonacoTech, incubateur qui accueille des startups françaises et francophones (IA, cleantech, fintech)

L’immobilier est un autre pilier économique : selon Savills Monaco, la Principauté reste l’un des marchés les plus chers au monde (en moyenne 51 000 €/m² en 2023), attirant des investisseurs francophones fortunés comme Maurice Amon, Vincent Vallat ou encore la famille Pastor. Ce marché de prestige stimule un écosystème complet dans la construction, la décoration, la gestion immobilière et la sécurité privée.

Sur le plan stratégique, plusieurs acteurs locaux, dont la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM), considèrent la francophonie économique comme un levier pour renforcer la diversification du tissu économique et développer de nouveaux marchés. Une étude inédite menée avec l’International University of Monaco a identifié plusieurs atouts à valoriser : organisation d’événements d’affaires francophones (salons, forums), intégration de réseaux d’entreprises de l’espace francophone, et promotion de la Principauté comme place d’affaires francophone en Méditerranée.

En conjuguant son pouvoir d’achat élevé, sa stabilité réglementaire alignée sur le modèle juridique français et sa position géographique stratégique à la croisée des flux méditerranéens, Monaco incarne un hub francophone où se rencontrent finance, innovation et prestige.

Quant à Andorre, souvent sous-estimée dans les panoramas économiques, elle constitue pourtant un partenaire francophone stratégique. En 2022, la France représentait 11,4 % des importations andorranes et 5,8 % des exportations, plaçant ainsi la Principauté au cœur des échanges transfrontaliers. Le tourisme, générant 8 à 10 millions de visiteurs par an autour du ski et du commerce détaxé, représente le moteur économique principal, soutenu par un cadre fiscal attractif(IS 10 %, IGI à 4,5 %) et des réformes mobilisatrices. Par ailleurs, en 2022, 925 investissements étrangers ont été enregistrés (388,9 M€), principalement en provenance de France et d’Espagne, dans les services, l’essor digital et la modernisation des infrastructures. Enfin, Andorre collabore étroitement avec la région Occitanie (Toulouse, Perpignan) via des volets renforcés en tourisme, enseignement supérieur ou transition écologique.

Vers une intégration francophone régionale structurée ?

Les dynamiques inter-pays frontaliers révèlent un potentiel d’intégration régionale francophone déjà bien amorcé. La Grande Région, entre Luxembourg, Wallonie, Sarre et Lorraine, fonctionne comme un pôle économique intégré : le cluster logistique de Metz, en lien avec les plateformes de transport luxembourgeoises et belges, facilite l’acheminement transfrontalier de marchandises dans tout le Grand Est. Le programme Interreg VA Grande Région finance depuis 2014 des projets communs dans la santé (projet COSAN), la formation professionnelle (projet UniGR-Center for Border Studies), ou la mobilité durable (comme le RER transfrontalier Luxembourg–Metz–Nancy en cours de structuration).

Sur l’axe Genève–Lyon–Grenoble, plusieurs coopérations scientifiques structurent un véritable corridor d’innovation. Le CERN, dont les activités débordent largement sur le bassin lémanique et rhônalpin, travaille avec des universités françaises (Lyon, Grenoble, Annecy) sur des technologies de rupture. Le pôle de compétitivité Minalogic, basé à Grenoble, collabore régulièrement avec les acteurs suisses dans le domaine des microtechnologies. Le projet Campus Rhodanien, porté par l’Université de Genève et l’Université Jean-Moulin Lyon 3, vise à mutualiser des formations franco-suisses autour des enjeux numériques et environnementaux.

Les normes techniques, notamment en matière de santé et d’énergie, font aussi l’objet d’une harmonisation pragmatique dans le cadre de coopérations territoriales. Par exemple, l’hôpital transfrontalier de Cerdagne reste une référence qui inspire plusieurs projets dans les Alpes et le Jura franco-suisses. Enfin, dans le champ des marchés publics, les collectivités locales du Genevois français s’appuient sur des accords bilatéraux pour permettre à des PME suisses de répondre à des appels d’offres français, et réciproquement, notamment dans les secteurs du BTP, de l’ingénierie environnementale ou des services numériques.

Conclusion : capitaliser sur une proximité active

Ces territoires frontaliers constituent un laboratoire idéal pour une intégration économique francophone plus large. Leurs réussites prouvent que la francophonie peut fonctionner comme une matrice de collaboration efficace, sans lourdeur institutionnelle, à condition d’être animée de manière pragmatique, territorialisée et portée par les entreprises elles-mêmes. La mise en place de véritables corridors francophones (zones de coopération ciblées entre acteurs publics, entreprises et institutions de formation) permettrait de relier les grands enjeux globaux (transition verte, numérique, sécurité économique) à des coopérations de terrain déjà actives.

À l’heure où la France cherche à renforcer sa souveraineté économique et à reconstruire ses chaînes de valeur, elle ne peut ignorer cette francophonie frontalière. Belgique francophone, Luxembourg, Suisse romande, Monaco et Andorre forment un espace stratégique de coopération, de stabilité et de fluidité. Ici, la francophonie n’est pas une posture : elle est un outil de travail, une norme partagée, un avantage comparatif. En valorisant cette proximité active, la France consoliderait non seulement sa position en Europe, mais donnerait aussi un nouvel élan au projet francophone mondial.